様々なご希望にあわせ、衣類の収納性と保存性を考えた桐たんすです

ウチでは、お客様の様々なご希望にあわせて、桐たんすをお造りしています。

使い勝手がよく、いつまでも、長く狂わず、使えるようにという思いで、桐たんすを造っています。

ウチで造る桐たんすは、大切な着物や服の収納と保存性を重視した、四角い単純な形が多いです。

このページでは、そんなウチの桐たんすを紹介しています。

使い勝手がよく、いつまでも、長く狂わず、使えるようにという思いで、桐たんすを造っています。

ウチで造る桐たんすは、大切な着物や服の収納と保存性を重視した、四角い単純な形が多いです。

このページでは、そんなウチの桐たんすを紹介しています。

桐たんす製作例 (桐箪笥オーダーメイド例・オーダー家具・注文家具)

「無垢総桐たんす、(桐戸棚)、幅4尺(1200mm)」

「お客様のオーダー」で、「無垢の桐」でお造りしました、桐の戸棚です。

「トノコ化粧」する前の様子です。

ウチでは、貼りものでない、無垢の桐を使います。

トノコで化粧して、仕上げたら、こんな感じです。

「トノコで化粧仕上げ」したのと…、何も塗らずに、桐の風合いを生かした「木地仕上げ」の違いです。

トノコ化粧して、「桐の柾目が浮き立つ」扉の取っ手回りと…、

こちらは、化粧する前の「無垢の桐の柾目」がよく分かる、引き出しと引き戸回りです。

柾目は、狂いにくいので、こいう所に使います。

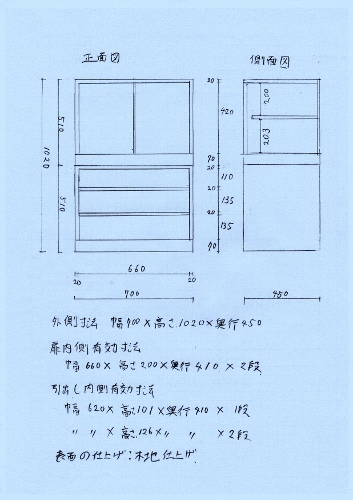

寸法と図面です。

扉のと内側と、引き戸の内側の様子です。

引き出しの内側と、「引き出し前板」の、「無垢の柾目板」の様子です。

「費用は、約110万円です。」

無垢総桐箪笥、手打ち、漆塗り金具付き、(桐チェスト)

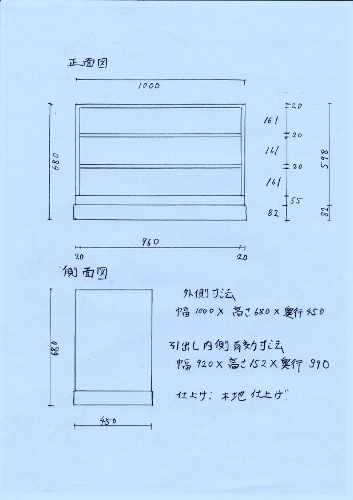

引き出し3段の「無垢の総桐箪笥」といいますか、「桐チェスト」です。

もちろん、貼りものでない、桐の無垢板を使っています。

引き出しの様子です。

金具は、鉄の手打ちの古い時代物を、サビを取って、漆を塗って使いました。

左は、「漆の焼付」の様子です。

、「手打ちの漆塗り金具」は、引き出しの「無垢の桐の柾目」にシックリ納まります。

「手打ちの漆塗り金具付き」、「無垢総桐チェスト」です。

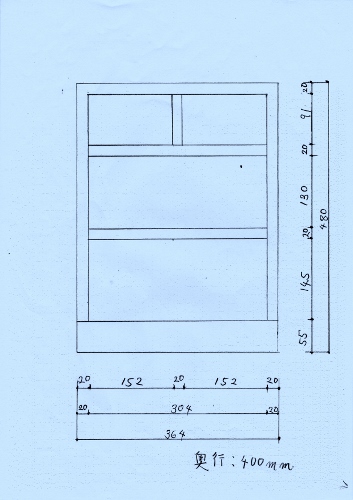

図面と寸法です。

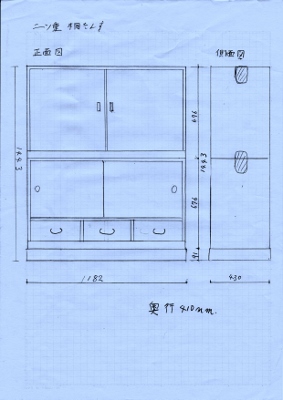

小ぶりな桐たんす、2つ重ね 無垢、木地仕上げ

桐小たんす、時代金具付き(桐小引き出し)

桐たんす、三つ重ね 幅1m(3尺3寸) 2012年10月

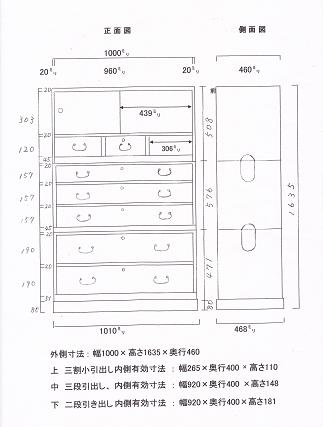

三つ重ねの桐たんすです。

幅1m(3尺3寸)で、

高さは、1m64cmです。

奥行は、46cmです。

収納力と保存性を考え、四角い単純なデザインです。

トノコ化粧はしていません。

桐の無垢の木地の風合いをそのまま生かした、桐の木地のままの仕上げです。

この桐たんすの上側半分です。

箪笥の前側は、桐の柾目を使っています。

トノコ化粧していませんので、桐の柾目がよく生かされています。

箪笥の下側半分です。

同じように、桐の柾目が、よく生きています。

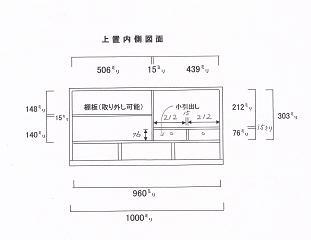

上置きの内側です。

左側の棚は、取り外して使うことができます。

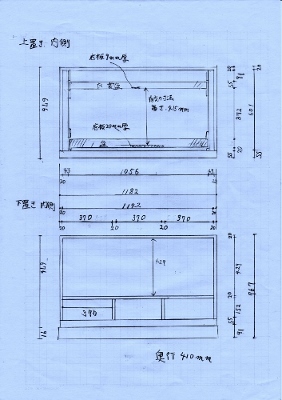

この桐たんすの図面です。

下2段の引き出しの深さは、19cmと、ちょっと深いです。

深い引き出しには、例えば毛皮のコートなど、なんでも入れられます。

上置き内部の図面と寸法です。

引き出しの前板には、貼りものでない無垢の、目の通った柾目の桐を使っています。

引き出しの側板も同じように、目の通った柾目の桐を使っています。

これぐらい目の通った柾目の桐ですと、まず狂ったりすることは、ありません。

ですからこの桐たんすは、引出しとの間などに隙間が空いてくることもほとんどないと思います。

ですので、長いこと箪笥の気密性が保てることと思います。

結果的に、箪笥の中の大事なものも、長年保存が効くということになります。

引き出しの内側です。

貼りものでないでない、無垢の桐を使っていますので、表側も内側も同じ模様の桐の木目です。

天板と、胴板は、蟻組みで、きっちり組み付けています。

胴板の断面をよく見ますと、板目の無垢の桐材を使っているのが分かるかと思います。

板目材は、強度が大きいです。

板目材は、強度が大きいです。また、貼り物でなく、無垢の桐材を使っていますので、耐久性もあります。

ですから、この桐たんすは、本当に長いこと使っていただけることと思います。

「費用は、約110万円です。」

杢目の桐たんす 2012年 12月

桐の杢を生かした桐たんすです。

お客様のオーダーでお造りしました。

こちらは、金具を付ける前の状態です。

桐の杢目の模様や桐の木肌をより生かすために、塗装や、化粧なしの、木地のままの仕上げです。

引出し前板の断面です。板目の桐の無垢板を1枚なりに使っています。

引出し前板の断面です。板目の桐の無垢板を1枚なりに使っています。引出しの前板は、普通、柾目板を使います。柾目は、伸びたり縮んだりしにくく、精度が保て、桐たんすの気密性を長く維持する事が出来るからです。

板目に取った板は、柾目と比べて動きやすく狂いやすく、精度を長く保ちにくいです。

板目に取った板は、柾目と比べて動きやすく狂いやすく、精度を長く保ちにくいです。ですので、一般的には、柾目の板の上に、板目の杢の薄い板を貼り付けて使われることが多いです。

ですが、いかにも、貼りものという感じは否めません。

それで、うちでは、少々精度は落ちますが、無垢の1枚なりの板で使います。

それで、うちでは、少々精度は落ちますが、無垢の1枚なりの板で使います。そして、桐材は、元々狂いが少ないです。

ハリモノでない桐の無垢材は、それだけで価値があるようで、うちに桐たんすを注文されるお客様には、大変喜んで頂いています。

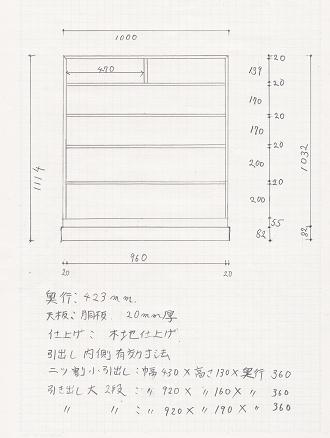

この桐たんすの図面と寸法です。

幅1mで、きちんと着物のたとう紙が入ります。

引出しの深さは、比較的深く造っています。

着物だけでなく、洋服も入れられるようにと、下2段の引出しは、20cmと特に深く造りました。

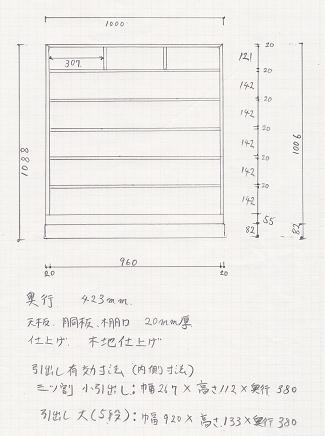

最初、お作りした桐たんす図面です。

はじめは、大きな引き出し5段と、三ツ割の小引き出しの予定でした。

ですが、洋服のいれられる深い引き出しが欲しいということで、

上の図面のような、大きな引き出し4段と、2ツ割の中引き出しの桐たんすになりました。。

この桐たんすの胴板と天板のアリ組みの様子です。

この桐たんすの胴板と天板のアリ組みの様子です。「費用は、約65万円です。」

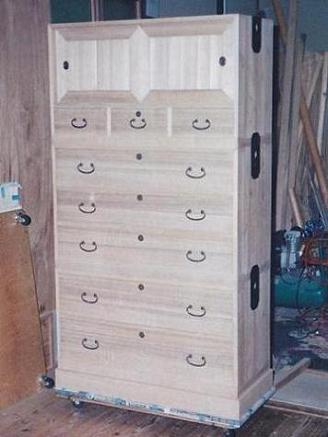

桐たんす、たくさんの引出し 2012年1月

桐たんすを、京都市内の芝居をされている所に、納品させていただきました。

桐たんすを、京都市内の芝居をされている所に、納品させていただきました。舞台で使う、たくさんの小道具を収納する為に、引出しをいっぱい、お造りしました。

桐の引出しを、本体に合わせて、削って、仕上げている所です。

桐の引出しを、本体に合わせて、削って、仕上げている所です。桐のたんす本体に、引出しを一つずつ合わせて、気密性を高めます。

ですから、順序が違ったり、所定の位置でなかったりすると、引出しをはめる事は、出来ません。

いろは順や数字で、桐たんすの本体と引出しの両方に印を付けています。

いろは順や数字で、桐たんすの本体と引出しの両方に印を付けています。印や番号が、合わないと、引出しは、きちんと、はまりません。

きちんと造られた桐たんすは、普通こういうものです。

何個かの箪笥を積み重ねたり、並べて、全体として大きな収納庫になります。

何個かの箪笥を積み重ねたり、並べて、全体として大きな収納庫になります。収納を中心に考えて、四角い単純な形に、造らさせていただきました。

表面は、塗装も、トノコ化粧もせず、カンナで削って仕上げただけの、木地のままです。

表面は、塗装も、トノコ化粧もせず、カンナで削って仕上げただけの、木地のままです。 あくまでも、収納庫としての機能を重視させていただきました。

桐たんす、(幅1m、奥行40cm、引き出し6段、木地仕上げ)

<仕様>

<仕様>材質:会津産桐

本体外寸:幅1006×

高さ1030×奥行400mm

天板、胴板、棚口板厚:

20mm

裏板、棚板、板厚:9mm

引出し個数:6段

引出し内寸:幅928×

高さ130×奥行350

引出し前板厚:20mm

側板厚:19mm

側板厚:19mm先板厚:16mm

底板厚:9mm

表面の仕上げ:木地のまま

ロウで手垢止め

費用:67万円

桐たんす (幅1m、小引き出し18個、奥行30cm、木地仕上げ)

<仕様>

<仕様>材質:会津産桐

:福井県産桐

本体外寸:幅1006×

高さ770×奥行300mm

天板、胴板厚:15mm

束、棚板厚:12mm

棚板厚:20mm

裏板厚:9mm

引出し数:中2コ、小18コ

引出し数:中2コ、小18コ引出し内寸:中、幅460×

高さ130×奥行260

小、幅215×高さ120×奥行260

引出し前板厚:15mm

側板厚:9mm

先板厚:9mm

底板厚:8mm

表面の仕上げ:木地のまま

ロウで手垢止め

費用:53万円

桐たんす二ツ重ね(幅1m、高さ180cm、奥行上30cm、下40cm)

桐たんす(幅60cm、奥行40cm、高さ178cm、上開扉、下引出し五段)

桐たんす (引き出し六段、木地仕上げ)

<仕様>

材質:会津産桐

本体外寸:幅905×高さ1090×奥行400mm

天板、胴板、棚口板厚:20mm 裏板、棚板厚:9mm

引出し個数:6段

引出し内寸:1段目、幅825×高さ118×奥行346mm

:2〜6段目、幅825×高さ135×奥行346mm

引出し前板厚:21mm、側板厚:20mm、先板厚:19mm、底板厚:9mm

表面の仕上げ:木地のままロウで手垢止め

費用:68万円

引出しは、深さを考慮し、六段にしました。大体、五段か七段ですが、お客様と相談しました結果、六段にしますと、丁度、使いやすい深さになるということで、六段にさせていただきました。

10年程前にお客様のおばあ様の嫁入りの、幅3尺の三つ重ねの総桐の桐箪笥をリフォーム(修理、再生)しました。

おばあ様のその桐たんすは、百年以上前の物ですが、大変、造りもよく、しっかりしていて今も毎日普段着を入れて使っておられます。

その桐箪笥と同じような造りで、もう一棹、着物を入れるのではなく、普段使いできる、使いやすい桐箪笥が欲しいと、ご注文を頂きました。

それで、幅と奥行を同じ寸法にして、上置きのない素朴で扱いやすい、桐たんすを造りました。

普段使いをされるということで、トノコの化粧はせず、桐の木地のまま、ロウで磨いただけの仕上げにしました。

桐たんす (時代金具付き、木地仕上げ)

桐たんす (時代金具付き、木地仕上げ)

寸法(幅1210×高さ835×奥行45)

材質(会津桐)、木地仕上げ

※金具は昔の古いたんすから転用。サビを落とし、黒塗りして再使用。

京都在住のお客様ですが、以前東京に住んでおられた時から、使っておられた箪笥の、大きな古い金具を、使って、新しく桐で箪笥を造りました。

引き出し前板は、普通、柾目板を使いますが、板目の板を使ってみました。桐の木目が素朴で味わい深いです。

化粧も塗装もロウも何も塗らない方がよいというお客様のご希望で、本当のカンナがけのままの木地仕上げです。

写真の通り、桐の木目の風合いが、よく出ています。

最初、お客様のお手持ちの漆塗りの時代たんすを修理をして、漆を塗り直して欲しいというご注文を頂いたのですが、傷みが激しく、新しく総桐で造り直しても、そう費用は、変わらないようでしたので、「金具だけを再利用して、桐で新しく、造り直しても費用は、あまり変わらないと思います。」と申し上げたところ、「是非、そうして下さい」と、たのまれました。

それで、古い金具を再利用して、新しく桐たんすを造りました。

元の古い箪笥は、大きな引き出しが四段あり、上下、二つ重ねになっていましたが、予算の都合と、こじんまりした方がいいということで、大きな引き出しを、三つにして、一つにまとめました。

(費用は63万円でした)

桐たんす(三つ重ね箪笥)ヤシャトノコ化粧仕上げ

ウヅクリ、ヤシャトノコ化粧仕上げ

ウヅクリ、ヤシャトノコ化粧仕上げサイズ幅910×高さ1590×奥行425

三つ重ね桐たんす

大阪、池田市のお客様です。

上、中、下段の三つに分かれます。引戸を上置きだけでなく、お客様のご要望で、真ん中にも付けました。

右の写真は、真ん中あたりの様子です。

扉と、引戸と、半分に分けました。扉の内側は、お盆が入ります。

引戸の内側は、小引出しと、棚が付いてまいす。

(費用は、108万円でした)

桐たんす (三つ重ね箪笥、木地仕上げ)

桐たんす(三つ重ね箪笥、木地仕上げ)

桐たんす(三つ重ね箪笥、木地仕上げ)材質(会津桐) 寸法(幅900×高さ1635×奥行410)

お客様が持っておられた古い箪笥と同じ寸法、形に、新しく総桐で桐たんすをお造りしました。金具は、その古いたんすのものをそのまま使わせていただきました。

お客様が、お母様の大変古い、前桐の桐箪笥を持っておられました。

その箪笥は、処分するには、忍びなく、また、長年小さいころから、見て育ってこられたので、手放したくないと言っておられました。

修理をして使うことはできますが、虫食いがひどく、半分近く、部材を替えなければならなく、修理の見積り費用が大変、高くなりました。

そういうことで、お客様は、大変、悩んでおられました。そこで、「寸法と形を同じにして、金具は再利用して、総桐で新しく造り直されてもよいかと思います。」とお客様に申し上げましたところ、「それが、良いかもしれません。私も、納得できます。」とおっしゃられ、新しく同じ形の三つ重ねの桐箪笥を造ることになりました。

仕上げは、トノコで、白く晴やかに化粧の塗装をするよりも、少々桐のアクが出ていても、その方が、自然でよいということで、木地のままの仕上げになりました。

金具も銅の素赤色の、大変きれいな色の金具でした。これも、メッキし直すより、このまま使う方がよいということで、そのまま、再利用しました。

桐たんすが、出来上がってお持ちしますと、「やっぱり、総桐はいいですねえ。それに新しいのもうれしいです。」といわれて、お喜びになられました。

(費用は、103万円でした。)

桐たんす (小引き出し、時代金具付き、木地仕上げ)

桐たんす(小引き出し、時代金具付き、木地仕上げ)

寸法(幅340×高さ468×奥行395)

材質(会津桐)

※金具は昔の古いたんすから転用。サビを落とし、黒塗りして使用。

お客様の持っておられた、古い箪笥の金具を使って、小引き出しの小さな桐たんすをお造りしました。

表面の仕上げは、桐の板目の木目をいかして、何も塗らず、カンナで仕上げただけの木地のままです。

京都の町屋を伝統的な工法で、修復されている工務店のお施主様のご注文です。

お客様のお宅を改築されるので、古い時代箪笥を洗って、修理して、漆を塗り直して欲しいとのご注文を頂きました。

お客様のお宅にお伺いして、お見積りしたところ、その時代箪笥は、大変、傷んでいて、見積価格がとても高くなりました。

いろいろとお客様に、お伺いした所、できれば見積価格の半額程度で、何とかして欲しいと言うことでした。しかしながら、家を改築して、家の中が、がらりと変わるので、古いものをなるだけ残しておきたいと言うことでした。

それで、「今ある箪笥の、3分の1から、半分くらいの大きさにして、金具だけを再利用して新しく、桐で、こじんまりと造り直されたらどうですか」とお客様に申し上げた所、「それもよいかもしれません。でも、どうせ新しく造るなら、いっそうのこと、こじんまりと、小さな、小引出しの桐箪笥にして欲しい」とおっしゃられました。

それで、古い金具を使って手元用の、桐の小箪笥を造りました。

そして、古い金具は、とりあえず全部、たたき直してサビをとって、黒塗りし直しました。その金具の一部を、新しく造った桐箪笥にとり付けました。

新しい桐の小箪笥が出来上がって、小箪笥と共に、黒塗りし直した使わない金具も一緒にお持ちしましたら、「これって、大変な労力ですねえ。」とおっしゃられて、大変お喜びになられ、ちよっと恐縮しました。

(費用は31万円でした。古い箪笥の金具を全て更生し、

その一部の金具を使わせて頂きました。)

その一部の金具を使わせて頂きました。)

桐、衣装箱

ご 案 内

会社名 大東漆木工 (おおひがしうるしもっこう)

〒602-8491 京都市上京区西社町198−1

TEL 075−432−0043

〒602-8491 京都市上京区西社町198−1

TEL 075−432−0043

桐たんす製作、京都の大東漆木工